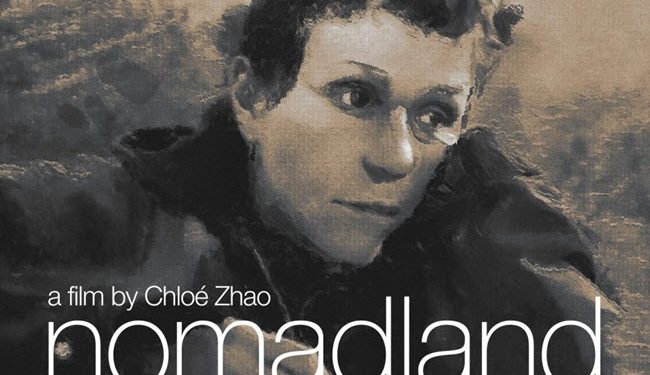

حقق فيلم «نومادلاند» ما لم يحققه أي فيلم أخر هذا العام حتى استحق عن جدارة لقب «أفضل أفلام العام»؛ بعد حصوله على ثلاث جوائز أوسكار «أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة» وأربع جوائز رئيسية من الأكاديمية البريطانية «بافتا» وأربع جوائز «غولدن غلوبز» رئيسية، وفقًا لما نشره موقع بي بي سي العربي.

ويواصل الفيلم، الذي تمكن ترجمته حرفيا بـ «أرض الرُحّل»، حصد العديد من جوائز روابط نقاد السينما وعددٍ من المهرجانات السينمائية التي افتتحها بفوزه بالأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي العام الماضي.

وقد تأخرت عروض الفيلم في صالات السينما جراء أزمة تفشي كوفيد-19، لكنها ستبدأ في بريطانيا وأماكن أخرى في العالم، بدءا من منتصف هذا الشهر، كما بدا عرض الفيلم عالميا على منصة ديزني بلس لعروض الأفلام منذ 30 أبريل/نيسان.

فما الذي جعل هذا الفيلم يحصد كل هذا النجاح، وما الذي جعل مخرجته كلوي تشاو « 39 عاما» المولودة في الصين والتي تلقت تعليمها في بريطانيا والمقيمة في الولايات المتحدة- تحقق إنجازا تاريخيا وتصبح أول امرأة من جذور آسيوية وثاني امرأة تحصل على جوائز الأوسكار والغولدن غلوبز، وتتقدم إلى مقدمة المشهد السينمائي العالمي في ثالث فيلم طويل في مسيرتها الإخراجية.

حكمة شرقية ونموذج غربي

في الكلمة التي ألقتها في حفل الأوسكار، اختصرت تشاو فلسفتها في الحياة بكلمات موجزة عن السعي الدائم إلى الخير وعن الإنسان الخيّر بفطرته، تقول إنها تعلمتها في طفولتها عندما كانت تلعب مع والدها لعبة التباري في حفظ ما تقرأه، مستعيرة من عمل أدبي كلاسيكي صيني عبارته الأولى التي تقول: «إن ‘الناس عند ولادتهم هم خيرون بالفطرة»، ومضيفة «هذه الكلمات الست كان لها تأثير كبير عليّ عندما كنت صبية وما زلت أؤمن بها بقوة في يومنا الراهن».

لذا أهدت فيلمها «لكل امرئ لديه إيمان وشجاعة للتمسك بالخير الذي في داخله، والتمسك في الخير لدى بعضنا البعض، مهما كان فعل ذلك صعبا».

لقد حرصت تشاو على زرع هذه الحكمة الشرقية «وتحديدا فلسفة التاو الصينية» في قلب تحليل مادي لتحولات المجتمع الأميركي في القرن الواحد والعشرين وهامش الفقر الذي يفرزه على أطراف ماكنته الاقتصادية الضخمة، إذ تنطلق من مقدمة منطقية تسند إلى التحول الاقتصادي الذي تسببت به أزمة الركود المالية الأخيرة في عام 2008، التي قادت إلى أن يفقد الكثير من الناس مدخراتهم أو أعمالهم ومنازلهم ويصبحوا غير قادرين، لا سيما كبار السن منهم، على رهن ما تبقى من أعمارهم للحصول على قروض لشراء منزل متواضع قد لا يستطيعون الإيفاء بها مع فوائدها المتراكمة.

فاضطروا إلى أن يلجأوا إلى الشارع للعيش فيه في «كرفانات» و«شاحنات»، متنقلين بحثا عن أعمال موسومية ومؤقتة في الغرب الأوسط الأميركي، وهم من تسميهم مؤلفة الكتاب الذي اعتمد عليه الفيلم «نومادلاند»: أميركا الناجية «أو الباقية على قيد الحياة» في القرن الحادي والعشرين «جسيكا برودر» : «الرُحّل أو البدو الجدد».

ولم تذهب تشاو في تناول موضوعها بكل ما فيه من صبغة تراجيدية إلى عمق الجانب المأساوي، وحتى المرعب الذي يكمن في تناول قصة انهيار عوالم البشر وأفول حياتهم وسعيهم في الوقت الضائع لبناء حياة جديدة؛ بل راحت تبحث عن كل ما هو إيجابي وخيّر فيه، وعماد معالجتها لذلك فكرتا الخير في الناس والأمل الذي يقودهم، هذا الأمل الذي تراه مؤلفة الكتاب، برودر، كامنا في الشارع.

لقد بدت تشاو وكأنها تحاول أن تزرع نموذجا مستمدا من فلسفة الحكمة الشرقية التاوية «التي ترجع إلى الحكيم الصيني لاوتسو مؤلف كتاب التاو» في قلب النموذج الغربي الأميركي وأن تجد قالبا فنيا يعكس ذلك، ومن هنا حرصت على تجنب نموذج التمثيل «representation» الذي يهيمن في الفلسفة الغربية ويحكم نظرياتها الجمالية، وعلى أن تقدم الحياة كما هي بوصفها مادة الفن نفسه ومصدر الجمال فيه ضمن نهج واقعي خاص بها باتت ملامحه تتبلور ببطء عبر أفلامها الثلاثة.

وهكذا، نراها بدلا من التركيز على التناقضات التي يمكن أن يحفل بها هذا الهامش الذي يعيش حياة صعبة، تركز على علاقات التضامن بين الناس والمحبة المتولدة بينهم وأسلوب العيش المتقشف «المينيماليست» الذي يبتعد عن جشع الحياة المادية؛ فالحكمة في فلسفة التاو الحياتية العملية تكمن في معرفة الناس، والفضيلة تكمن في محبتهم، وينسحب ذلك حتى على الشكل الفني للفيلم كما سنوضح لاحقا.

لقد خلفت لنا تشاو عبر هذه المعالجة قصيدة سينمائية طافحة بالجمال والنزوع إلى الخير والتضامن الإنساني، عمقتها كاميرا شريكها «في الحياة والعمل» جوشوا جيمس ريتشارد وموسيقى عازف البيانو والموسيقار الإيطالي لودوفيكو أيناودي.

وأذا كانت هذه الخلطة هي نقطة قوة الفيلم، فأنها في الوقت نفسه كانت نقطة ضعفه بنظر البعض، ومصدر الانتقادات التي وجهت إليه لا سيما من النقاد اليساريين، الذين هاجم كثيرون منهم «مع أن البعض وجد أن الفيلم يُذكّر بنهج الواقعية الاشتراكية» ما رأوه إضفاء صبغة رومانتيكية شاعرية على حياة هؤلاء الناس الرُحّل وإغفال طرح أوضاع العمال الموسميين الصعبة أو التغاضي عنها، لا سيما في مخازن أمازون حيث صور الكثير من مشاهد الفيلم.

«الرُحّل أو البدو الجدد»

قدمت تشاو مرثية للحلم الأمريكي عبر اختيار هذه الشريحة من «الناس الرُحل» الذين لُفظوا على هامش المجتمع الرأسمالي الأميركي وشروطه الاقتصادية الصارمة.

وقلبت استعارة الإنسان الفرد الحر الذي يُسخّر الطبيعة ويُنتج الإزدهار، التي تقع في قلب المشروع الرأسمالي؛ لتقدمها في سياق مختلف للتعبير عن فشل حلم هذا المشروع عبر الغوص في ما لفظه بقسوة على هامشه، مع تركيز خاص على العلاقة الخالصة مع الطبيعة هذه المرة وعمق التضامن الإنساني كبديل عن تلك العلاقات المتوحشة القائمة على استغلال الطبيعة والجشع ومراكمة الأرباح التي تحكم عالمنا المعاصر.

لقد تجنبت تشاو فخ السقوط في الميلودراما، أو توسل العواطف في تقديم حياة شريحة مهمشة تعيش في ظروف قاسية، وحاولت جاهدة أن تروي لنا حكاية طافحة بالأمل والتضامن الإنساني رغم قتامة الحزن المخيم عليها.

فتبدأ رحلتها لاكتشاف هذا العالم، مع رحلة الشخصية الرئيسية في الفيلم «فيرن» (الممثلة فرانسيس ماكدورماند) التي يتوفى زوجها وتفقد عملها إثر غلق المجمع الصناعي الذي كانت تعمل فيه وتعيش في منزل في البيوت المجاورة له التي يسكنها العاملون فيه، ولا تستطيع وهي في الستينيات من عمرها وبدون عمل مواصلة تسديد قرض البنك مقابل الحصول على منزل، فتختار العيش في بيت متنقل في شاحنة والتنقل بها قرب الأماكن التي تتوفر فيها أعمال موسمية.

وهنا تتعرف على مجتمع كامل من أولئك الناس الرُحّل الذين يعيشون بالطريقة نفسها ويتنقلون وسط الغرب الأوسط الأميركي، حيث تجد نفسها وسطهم ووسط روح التعاون والتضامن الإنساني المنتشرة بينهم.

جدل أم مصالحة أخلاقية؟

وهنا يتحول الفيلم إلى مجموعة من الحكايات والمواقف وسط هؤلاء الناس الرُحّل، التي تدخل في الخط السردي بطريقة عرضية وتتكشف في صيغة مصادفات، إذ لا تلجأ تشاو هنا «كما ينصح الحكيم لاتسو بعدم رسم الطريق مسبقا» إلى بناء درامي متصاعد أو حبكة تقليدية «لها بداية وسط ونهاية، يتنامى الفعل الدرامي خطيا فيها»، بل تُبلور بناءً سرديا غير خطي، وحكايات متفرقة تتداخل بشكل عرضي وتتفرق شخصياتها و انفعالاتها ومشاعر الألم والسعادة التي تنتابها في نسيج متداخل متموج أقرب إلى مفهوم دائرة التاو، التي يحكمها قطبا الخير والشر أو النور والظلام لكنهما يظلان غير منفصلين وليس ثمة قطع أو خط حاد بينهما بل يختلطان ويُكمل أحدهما الآخر في هذا الخط المتموج الذي يمثل نقطة التقائهما.

وهذا ما نراه بوضوح في معالجة تشاو لموضوعها وإصرارها على نهج واقعي في تصوير الحياة كما هي لا تمثيلها، وتأكيدها على أن لا تفصل بين الواقع المادي الذي تنتقده وبديله كما تفعل الأيديولوجيات التي تنتقد الواقع الرأسمالي المعاصر وتناقضاته، فهي لا تغوص في نقد تناقضات هذا الواقع، لكنها تمعن في التغني بقيم إنسانية بديلة وإن تجلت في واقع هامشي هو في حقيقته ليس سوى نتاج آلية القهر في الواقع المادي الأصلي، وكأنها تريد أن تلصق هذا الاختلال بصفة الجشع المادي في الإنسان عموما وليس بمرحلة محددة من تطور المجتمع الصناعي ونموذج الرأسمالية المتأخرة الاقتصادي، وربما يرى البعض في مثل هذا الفهم تجاوزا للجدل التاريخي الذي يحكم العلاقة بين هذا الواقع وبديله إلى نوع من المصالحة الأخلاقية.

وتقدم تشاو كل ذلك بأسلوب أقرب إلى الدراما الوثائقية «الديكو دراما»، التي تجري أحداثها وسط مجتمع الرّحل أنفسهم والذين يؤدون أدوارهم الحقيقية باستثناء الممثلين المحترفين الرئيسين: فرانسيس ماكدورماند وديفيد ستراثيرن.

وبات هذا الأسلوب سمة مميزة لتشاو منذ أن جربته في فيلمها الأول «إغانٍ علمني إياها أخوتي» الذي صورته في محمية لسكان أميركا الأصليين في ساوث داكوتا، وباستخدام ممثلين غير محترفين.

وعززته في فيلمها الثاني «الفارس» في عام 2017، الذي استخدمت فيه شخصية حقيقية لفارس روديو (رياضة تتعلق برعاة البقر في أمريكا) اسمه برادي جاندرو ليمثل شخصية مستلهمة من قصة محاولته التأقلم مع حياته في أعقاب حادث سيء أصيب به خلال ممارسته هذه الرياضة.

ويصعب أن نصف نومادلاند تحت «جنرة» أو نوع فني محدد، فهو إلى جانب المزج بين الدرامي والوثائقي، يمزج بين جنرة أفلام الطريق وما يمكن أن نسمية بأفلام النجاة أو البقاء على قيد الحياة «Survival film».

ويتجسد ذلك بوضوح عند المقارنة مع أفلام طريق أخرى تناولت ثيمة مشابهة أو قريبة؛ كما هي الحال مع فيلم «السيدة في الشاحنة» 2015 الذي أخرجه المخرج السينمائي والمسرحي البريطاني نيكولاس هايتنر عن نص للكاتب المسرحي ألان بينيت مأخوذ عن واقعة حقيقية عاشها، ومثلت فيه ماغي سميث دور امرأة عجوز تعيش في شاحنة قديمة، أو مع فيلم «الشاحنة» 1996 للمخرج البريطاني ستيفن فريرز الذي تناول قصة رجل يخسر عمله ويتشارك مع أصدقاء له في شراء شاحنة وتحويلها الى مكان متنقل لبيع السمك والبطاطس المقلية.

ممثلة مُجيدة

اعتمد الفيلم كثيرا على أداء الممثلة المميزة فرانسيس ماكدورماند، التي قطفت عنه جائزة الأوسكار الثالثة في مسيرتها السينمائية «تكون أربع جوائز إذا أضفنا إليها جائزتها كمنتجة أيضا في هذا الفيلم»، ولم يحقق ذلك سوى عدد محدود جدا من الممثلات، وهن: كاترين هيبورن التي تنفرد بحصولها على أربع جوائز في التمثيل، وأنجريد برغمان وميريل ستريب، ومن الممثلين جاك نيكلسون ودانيال دي لويس ووالتر برينان الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد ثلاث مرات.

وماكدورماند ممثلة مُجيدة، انطلقت من التمثيل للمسرح في ثمانينيّات القرن الماضي، قبل أن تصبح النجمة المفضلة للمخرجين الأخوين كوين، بعد زواجها من جول كوين، حيث ظهرت في عدد من أفلامهما، وقطفت أول جائزة أوسكار عن تجسيدها لشخصية مفوضة الشرطة مارج غاندرسن، الحامل التي تحقق في جريمة قتل على قارعة الطريق في منطقتها في فيلم «فارغو» الذي أخرجه الأخوين كوين عام 1996.

وحصلت على جائزة الأوسكار الثانية عن أدائها لدور الأم الغاضبة من عدم جدية التحقيق في مقتل ابنتها المراهقة في حادث اغتصاب، فتؤجر لوحات إعلانية متروكة خارج المدينة لعرض قضيتها والتعبير عن غضبها، في فيلم «ثلاث لوحات إعلانية خارج إيبينغ، ميزوري».

وتحفل سيرتها المهنية بالعديد من الجوائز الكبرى من بينها: ثلاث جوائز بافتا وجائزتين في كل من جوائز الغولدن غلوبز وغرامي وتوني.

لقد تقمصت ماكدورماند شخصية فيرن، وجسدتها بأداء، بدا تلقائيا، وبات من الصعب جدا تمييزها عن مجتمع الرُحّل من الممثلين غير المحترفين الذين أدوا أدورهم الحقيقة في الواقع في الفيلم. واتقنت تجسيد أسلوب الحياة الخشن والمتقشف الذي تعيش فيه الشخصية.

وحاولت كاميرا مدير التصوير جوشوا جيمس ريتشاردز تجسيد رؤية المخرجة تلك، فخرج بمزواجة رائعة بين أسلوب تصوير شاعري تجسد في تصوير المساحات المفتوحة للمناظر الطبيعية في طرق وبراري الغرب الأميركي، والأسلوب المقتصد «المينيماليست» في تصوير المشاهد الداخلية، لا سيما في تلك الأماكن الضيقة التي لا تسمح بالتصوير بحرية، كتلك التي تجري أحداثها داخل الشاحنات.

وهنا كان الوجه الإنساني وانفعالاته مادته الأساسية التي يقدمها في لقطات قريبة جدا وتحت إنارة مقتصدة، أو في الضوء الطبيعي الذي برع في التصوير تحته في معظم المشاهد، لا سيما الخارجية منها في الفضاءات المفتوحة.

وجاءت الموسيقى التصويرية لعازف البيانو والموسيقار الإيطالي، لودوفيكو أيناودي، لتعمق هذا الاحساس الشاعري، وواقع الحال أنها لم تكن موسيقى موضوعة للفيلم بل مجرد اختيارات من المخرجة والمؤلف الموسيقي من أعمال سابقة له لا سيما ألبومه «سبعة أيام من المشي»؛ لذا لم ترشح موسيقى الفيلم للتنافس على جائزة أفضل موسيقى تصويرية التي تشترط أن يكون أكثر من 80 في المئة من موسيقى الفيلم من أعمال جديدة لم تسمع من قبل.

وإلى جانب مؤلفاته في إطار الموسيقى الكلاسيكية، مارس أيناودي وضع الموسيقى التصويرية للأفلام والأعمال الدرامية، وتخلد في ذهني موسيقاه التصويرية للمسلسل البريطاني «دكتور زيفاغو» الذي اخرجه المخرج الإيطالي جياكومو كامبيوتي عام 2002 وضاهت موسيقاه فيه، بحسب بعض نقاد الموسيقى، العمل الموسيقي الفخم لموريس جار الذي سبقه في وضع الموسيقى التصويرية للفيلم الملحمي الذي اخرجه ديفيد لين عام 1965 عن رواية بوريس باسترناك نفسها.