د. وليد سيف

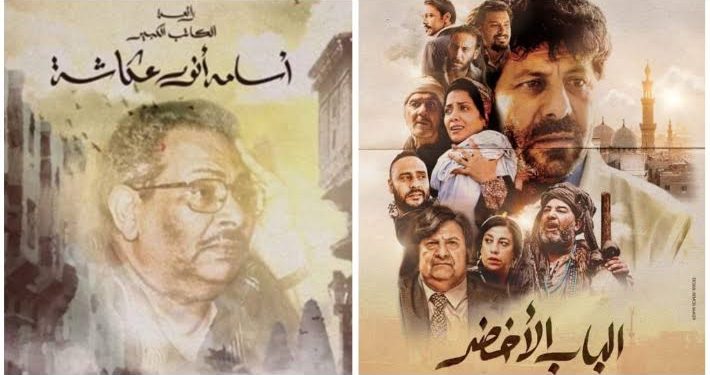

حقق الكاتب المصري أسامة أنور عكاشة مكانةً متقدمةً ومتفرّدةً في عالَم الدراما التليفزيونية، تلك المكانة التي ما زالت راسخةً رغم مرور السنين، ورحيله هو شخصيًّا منذ أكثر من 13 سنة؛ فمسلسلاته القديمة يُعاد عرضها باستمرار، وتحظى بمشاهدة واسعة وتقدير بالغ، منها: «الشهد والدموع»، و«ليالي الحلمية»، و«أرابيسك»، و«أبو العلا البشري»، و«الراية البيضاء»، و«قال البحر»، وغيرها كثير. بل إن الدراما التليفزيونية استعانت بروايته «منخفض الهند الموسمي» بعد رحيله بثلاث سنوات، لتقدم أحد أهم أعمالها في العقد الماضي بعنوان «موجة حارة».

على جانب آخر، فإن أعماله السينمائية وعلى الرغم من نجاح بعضها واختلاف مستوياتها، فإنّها لم تُحقِّقْ له المكانةَ نفسها على شاشتها عبر عدة أعمال، منها: «كتيبة الإعدام»، و«دماء على الإسفلت»، و«الهجامة»، و«تحت الصفر». وها هي السينما تعود من جديد للاستعانة بسيناريو «الباب الأخضر» الذي كتبه «عكاشة» منذ أكثر من 30 سنة، وكان مرشَّحًا لإخراجه عاطف الطيب، وتعطّل المشروع لأسباب مختلفة، فيتولى إخراجه رؤوف عبد العزيز، ويقوم ببطولته إياد نصار وسهر الصايغ وخالد الصاوي.

فهل استطاع المخرج الشاب أن يعيد لأسامة اعتباره في السينما؟ وهل استطاع أن يقدم العمل من خلال رؤية جديدة بلغة سينمائية متطورة؟ وهل تكمن مشكلة سيناريوهات أسامة في طريقة تعامل المخرجين السينمائيين معها؟ أم أنها تكمن في مشكلةٍ ما في هذه النصوص، تتعلق بطبيعتها الدرامية؟

بداية تدور أحداث «الباب الأخضر» في تسعينيات القرن الماضي تمامًا، كما كتبها أسامة، وهي مسألة لا تنتقص من قيمة العمل، فكثيرًا ما لجأت السينما إلى زمن قديم لتعبر عن أفكار تصلح لزمن العرض أو لكل زمان، تدور قصة الفيلم حول عائشة، وهي امرأة تأتي من الريف إلى القاهرة، حاملةً رضيعها بحثًا عن زوجها الذي هجرها فجأة، لتحصل منه على وثيقة زواجهما، لتستخرج شهادة ميلاد للطفل. خلال هذه الرحلة تتعرض هذه المرأة للعديد من المشكلات بداية من اختطاف طفلها ثم اتهامها بالجنون وإيداعها بمستشفى الأمراض العقلية.

كما تصل الأزمات إلى ذروتها مع محاولة تجربة عقّار عليها تكون من عواقبه سلب هُويتها وإرادتها، وإجبارها على الاستسلام لتوجيهات جهة أجنبية غير معلومة. ربما لا يكشف هذا التلخيص عن مدى تعقُّد الحبكة وخطوطها المتعددة، المتمثلة في الزوج الهارب الذي يُصبح صحفيًّا مرموقًا، ويتنكّر لها ولكل مبادئه، وكذلك الصراع داخل المستشفى بين الطبيب الشريف الذي يسعى لإنقاذها، والآخر الذي باع ضميره لصالح الشركة الأجنبية، وهو مستعد لأن يفعل أي شيء في سبيل تحقيق طموحاته المادية والوظيفية.

يأتي السيناريو والحوار محمَّلًا ومُشبَعًا بأبعاد اجتماعية لا تخفى، فمن خلال تتابع المشاهد والمواقف تنعكس تلك الحالة المادية المستشرية والوصولية الطاغية التي تقع البطلة فريسةً لها، فتتوالى عليها المصائب، بداية من الزوج النَّذْل ثم الشخصيات التي تُقابلها تباعًا ثم تعرضّها للمتاجرة بعقلها وذاكرتها وإرادتها. يشارك الحوار بقوة في تكثيف تلك الحالة عبر جمل حوارية ذات طابع رمزي، لكنه لا يخفى على المُشاهِد مهما كانت درجة وعيه أو ثقافته، وذلك بداية من الأسماء التي تحمل دلالاتها؛ مثل كفر المنسي الذي تنتمي له عائشة، وكذلك في اللعب والتلاعب بالهُوية، فالزوج الهارب تلاعَب بِهُويته وأخفاها تحت اسم مستعار، والزوجة تتعرض لفقد هُويتها، والابن الرضيع بلا هُوية أصلًا.

لا شك أن للقصة عُمقها وأبعادها الواضحة، لكن في المقابل فإن هذه الأبعاد لا يأتي التعبير عنها من خلال شخصيات مرسومة بعناية، فمعظمها أشرار والقليل منها أخيار دون أن نعرف خلفيات أو مبررات أو دوافع معظمها، كما أنها تبدو جميعها أحادية البعد. ويسوق الأحداث توجُّه ميلودرامي، فالأزمات تتوالى على عائشة بصورة متلاحقة، كما أنك لا تستطيع أن تجد سببًا واحدًا يدفع الطبيب الشرير إلى تجربة العقّار عليها هي بالتحديد، وبكل هذا الإصرار.

في رأيي أن هذا التسطيح في رسم الشخصيات، وفي التغافل عن الدوافع الدرامية يأتي بسبب اعتياد أسامة أنور عكاشة على الدراما الطويلة، بل في بعض الأحيان متعددة الأجزاء؛ يتيح له الطول الزمني للعرض في المسلسلات أن يجد المساحة الكافية ليستوفي الجوانب الدرامية الكاملة، ويرسم شخصياته بعناية، أما في تعامله مع السينما فهو يضع المعالجة الدرامية بنفس طريقة الدراما التليفزيونية، كأنه يكتب مسلسلًا طويلًا ثم يكثّفه في صورة فيلم، ليختزل أمورًا كثيرة تخلّ بقوة الدراما وتماسُكِها، ليتناسب الطول الزمني للعرض مع شروط السينما، مع أن الكتابة للسينما تختلف كثيرًا عن الكتابة للتليفزيون.

من أهم ما يميز الحوار الذي يكتبه أسامة أنه مُوحٍ بالصورة، ومحفِّز لطاقات الممثل في الدراما التليفزيونية، أما في السينما فهذه المسألة وحدها لا تكفي، إن الصورة بكل ما يتبعها من عناصر هى اللغة الأساسية للفيلم، ويجب أن تنبع من السيناريو بالأساس، وأن تتيح للمخرج توظيف طاقاته وعناصره الفنية من أجل إثراء المشهد، وهي أمور لم تكن متوافرة في فيلم «الباب الأخضر»، فالطبيعة الرمزية للمكان الذي يوحي به العنوان يبدو كأنه في حد ذاته الهدف والمقصد، ولم يبذل المخرج جهدًا في تطويع السيناريو من أجل توظيف طبيعة المكان وأجوائه. ومن ناحية أخرى فقد اختنقت الصورة في الأماكن المغلقة دون أن تجد التفاصيل المؤثرة من ديكورات وإكسسوار، وفي مجال ضيق أشبه بما نراه في المسلسلات التليفزيونية. وقبل كل هذا فالسيناريو يفتقد لمسألة أساسية هي التفكير بالصورة قبل الكلمة.

على الرغم من كل هذه السلبيات يظلّ من إيجابيات الفيلم ما طرحَه من أفكارٍ قيّمةٍ ومهمة، وما أثاره من قضايا شديدة الأهمية، كما يُحسب للفيلم أنه أول ظهور للممثلة سهر الصايغ في بطولة سينمائية مُطلقة. وبهذا الأداء المتقدم للشخصية التي تكاد تكون الوحيدة المرسومة بعناية وبملامح محددة، وقد استطاعت أن تعبّر بمهارة عن المشاعر المختلطة والمركّبة لعائشة في كل المواقف الدرامية التى واجهتها بأداء محسوب، ودون أي قدر من المبالغة، على الرغم مما يمكن أن توحي به الشخصية والمواقف، وهي مسالة تُحسب للمخرج أيضًا وبلا شك.

على أي حال إذا كان فيلم «الباب الأخضر» لم يحقق لأسامة أنور عكاشة المكانة السينمائية المأمولة، فإن الفرصة ما زالت سانحة مع المشروع القادم للمخرج خالد يوسف عن رواية عكاشة الإسكندراني، فما قدمه عكاشة من إبداع غزير في الكتابة للتليفزيون والسينما والرواية ما زال بالإمكان معالجته، بشرط تطويعه لأساليب الوسيط التعبيري ومعالجته بما يتفق مع تطور الوسائط الحديثة وأساليبها.