د. عبدالرحمن أبوشال

يختلف التعاطي مع الدلالات البصرية بحسب القالب الفني الذي يتناولها، وابتسامة الجوكر مثال واضح لذلك، ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كتب فيكتور هوغو رواية «الرجل الضاحك» The Man Who Laughs التي تضمنت جانبًا فلسفيًا بدأت تبرز ملامحه في تلك الحقبة، حيث كانت الثقافة السائدة في الغرب في طور التحول من التصورات الكلاسيكية ذات المعايير الجمالية النخبوية إلى الواقعية، التي قاربت بين النخبة وعامة الناس.

وقد سعت الأولى إلى تجرد الإنسان من ذاته انتقالًا لحقل المثاليات، فكانت جمالياتها متسامية ومحفزة للنفس البشرية لأن تسعى للرقي على تجربتها، وهذه الجماليات متسقة مع التجربة الدينية حين ذاك، كونها تعطي المركزية للإله أو من يمثله لضبط الشؤون الدنيوية.

وبعد دخول الغرب لعصر الحداثة التي رفعت شعار المساواة بين الناس وإعطائهم الحق في تقرير مصيرهم، أصبحت المركزية للإنسان، فهيمنت الفلسفة الواقعية كونها متسقة مع تجربة الغربي في هذه المرحلة، وبرزت حينها مساءلات عن جماليات الحقبة الكلاسيكية التي ما زالت حاكمة، وأحد التيارات التي تعاطت مع هذه المساءلات هو التيار الرومانطيقي، الذي كان في رتبة بين الكلاسيكية والواقعية تجلت في أعمال فيكتور هوغو الذي تعاطى مع جدلية الجمال والقبح، فكان يرى أن القبح يمكن أن يكون له أثر الجلال كالذي يوجد في حضرة الجمال.

في رواية «الرجل الضاحك»، استثمر هوجو في التشويه الذي حصل لوجه بطل القصة، وكان على وجهه أثر جرح بليغ وكأنه دائمًا يضحك مهما كانت المشاعر التي تختلجه. كانت الندبة التي على وجهه تدفع الناس للتقزز أو السخرية، ما يقتضي الحط من قدره في مجتمعه، ما يعني أن حصوله على الاحترام والتقدير الذي يستحقه سيحتاج إلى جهد أكثر مما يبذله رجل غيره، فمكانته الاجتماعية وعلاقاته على المحك دائمًا.

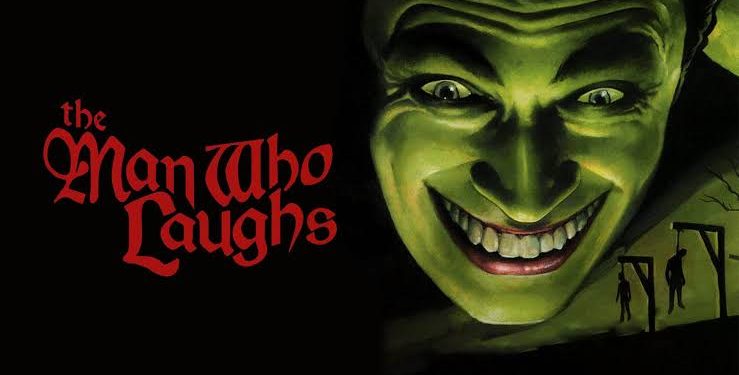

كانت لهذه الضحكة أثرها الثقافي، ومع ظهور السينما الصامتة، قدم بول ليني تحفة فنية بتحويله القصة لفيلم، وكانت للابتسامة المشوهة على وجه بطل القصة وهو يعاني من عدم قدرته على التعبير عن مشاعره المتقلبة بملامح وجهه، حيث كان ضاحكًا دائمًا، وما زالت هي الملامح ذاتها مخلدة في الصورة الصامتة التي قدمها الفيلم، ليست متروكة للخيال كما كان الأمر مع رواية هوغو، حين كانت اللغة هي المؤثر الرئيس في تكوينها بمخيلة القارئ، وظهر الفيلم في علم 1928، ولاحقًا كانت مصدر إلهام لشخصية الجوكر في أول ظهور له في قصص باتمان المرسومة عام 1940، وقد كانت القصص المرسومة من الفنون الدارجة الشعبية مقارنة بالشعر والرسم والنحت وغيرها من الفنون التي حظيت باهتمام النخب بالدرجة الأولى.

في غالب الأمر على مر التاريخ، نجد أن عامة الناس تتأثر بشدة بقيم النخب، وفن القصص المرسومة ظل هامشيًا حتى حقبة الستينيات والسبعينيات، حين سادت الثقافات المضادة مع جيل طفرة المواليد الذين نازعوا النخب، ليكون لهم الامتياز في الثقافة السائدة، حينها أصبحت المركزية للكثير من الفنون التي كانت هامشية، ومنها القصص المرسومة التي لاقت رواجًا كبيرًا وصارت مصدر إلهام صناع الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

ونجد أثر ذلك اليوم في اهتمام الكتاب والمخرجين والممثلين بشخصيات القصص المرسومة، مثل باتمان والجوكر، وصار التنافس قويًا لتجسيد شخصية الآخر لما تقدمه من إثارة بصرية. ظلت ابتسامة الجوكر حاكمة على شخصيته، وكلما تغير الممثل الذي يقدمها، وقع عليه عبء كبير ليقدم للجمهور ما امتازت الشخصية نظرًا لشعبيتها.

مع كل دور من الأدوار التي جسدت شخصية الجوكر، كان التحدي الأكبر في تقديم المشاعر التي تبدو الابتسامة في تعارض معها، فتارة نستشعر الهيبة والحضور القوي لشخصية مستقرة عاطفيًا وحازمة إلى درجة ما، وهذه هي الشخصية التي قدمها هيث ليدجر، وتارة أخرى نجد الفوضى والعشوائية في عمقها والتي أخذت منحى الفنان أكثر من العقلية الإجرامية المدبرة، وهي الشخصية التي قدمها جاريد ليتو.

وأخيرًا نجد الشخصية الهشة المنهزمة، لكونها في مراحل التكوين الأولى لما يعرفه العامة عنه لاحقًا، فنستشعر فيها رغبة للابتسامة والتفاؤل رغم التهميش المجتمعي الذي تعيشه، وأقصد هنا الدور الذي قدمه خواكين فينيكس، والمهم عند هذه الشخصية هو حساسيتها المفرطة للواقع الاجتماعي لمدينة غوثام، حيث إنها في المراحل الأولى لبروز دور الجوكر في عالم الإجرام بالمدينة نتيجة انحدار الأخلاق المجتمعية وتفشي الفساد السياسي فيها، فرغم بحثها عن الابتسامة البريئة التي غابت في هذه اللحظات، لم تجد إلا الابتسامة العبثية اللامبالية فطابقت الواقع الذي تعيشه.