رجا ساير المطيري

لم تمضِ أيام على قرار السماح بعودة نشاط صالات السينما إلى المملكة في ديسمبر 2017م، إلا وأعلن المخرج سمير عارف عن شروعه في تصوير فيلم سعودي طويل يحمل اسم “نجد”، من بطولة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد. وقد كشف المخرج في حينها – عبر تصريحات إعلامية – عن طموحه بأن يصبح الفيلم أول فيلم سعودي يُعرض في صالات السينما عند تشغيلها في عام 2018م، لكن الفيلم سينتظر حتى يوليو 2020م لكي يُعرض عرضًا خاصًا، ثم في عروض محدودة قبل أن يُسحب من صالات السينما.

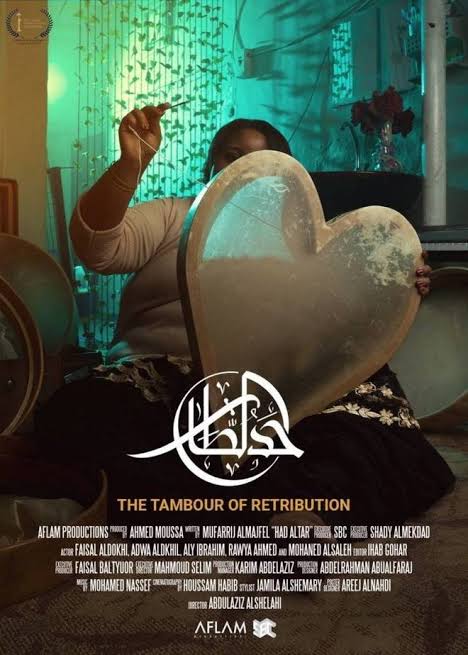

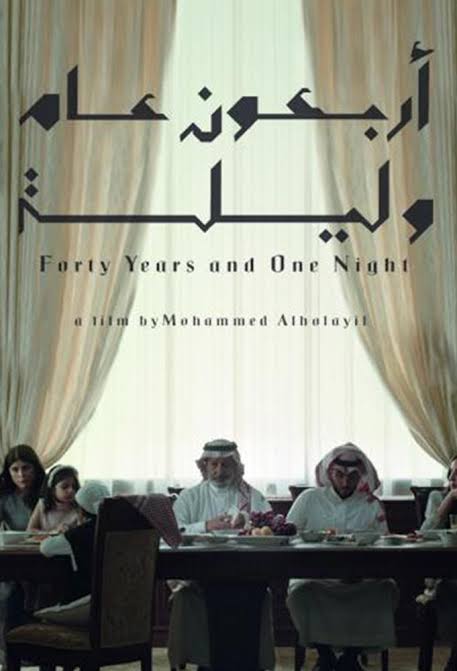

لقد تكرر هذا كثيرًا مع الأفلام السعودية الطويلة التي جاءت فيما بعد، فلا تكاد تبدأ عروض أي فيلم في صالات السينما حتى يُسحب سريعًا، وخلال مدة وجيزة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا على الأغلب. رأينا هذا مع فيلم “حد الطار”، وفيلم “آخر زيارة”، وفيلم “أربعون عامًا وليلة”، وفيلم “123 أكشن”، وفيلم “بلال السادس”، وفيلم “90 يومًا”. أفلام ذات موضوعات مختلفة، مع فروقات فنية، وأوقات عرض متفاوتة، أثناء وبعد جائحة كورونا، ومع ذلك كان مصيرها متشابهًا إلى حد كبير.. أسبوع واحد فقط في صالات السينما.

هل المشكلة في صالات السينما وعدم رغبتها في دعم الفيلم السعودي كما يحاول أن يُوحي بعض السينمائيين السعوديين، أم في عدم ثقة الجمهور المحلي في السينما السعودية، أم أن الفيلم السعودي ببساطة يُعاني من خلل يجعله غير قادر على المنافسة؟!

لفهم هذه الحالة – أو هذا المأزق – دعنا ننطلق من الأفلام السعودية ذاتها، ونتأمل في بُنيتها الداخلية، وهل هي مؤهلة أساسًا للتنافس في هذه السوق. ولننظر مثلاً إلى فيلم “نجد” المذكور آنفًا، فسنجد أنه مصنوع بطابعٍ تلفزيوني محض، بلقطاته القريبة، وموسيقاه، ومونتاجه، وإيقاعه، حتى في موضوعه وبنائه السردي الذي يبدو كما لو كان مجرد حلقة تلفزيونية ضمن مسلسل طويل لا تعرف بدايته من نهايته. هذا الأسلوب يُشير إلى أول عقبة تواجه الفيلم السعودي؛ وهي أن صانع الفيلم نفسه لم يستوعب بعدُ الفرق بين شاشة التلفزيون وشاشة صالة السينما، ليس من ناحية الطبيعة التقنية “للوسيط” وحجمه وأبعاده فقط، بل أيضًا من حيث اختلاف طريقة الوصول إليه، واختلاف شكل “الاتصال” مع جمهور كل واحد منهما.

عاشت المسلسلات التلفزيونية السعودية سنوات طويلة تحت حماية مشددة من القنوات التلفزيونية، فمهما كان رأي الجمهور في مستوى هذه المسلسلات، ومهما بلغت درجة امتعاضه منها، إلا أنها مستمرة في التوالد بنفس المستوى الهزيل، وبنفس الأسماء التي صنعتها سواء ممثلين أو مخرجين أو منتجين. ولا وزن لرأي الجمهور إطلاقًا، بل ليس له أدنى موقع وسط الثالوث المسؤول عن إنتاج المسلسلات، والمتمثل في: المُنتج، والمعلن، ومدير القناة.

كان هذا الثالوث – وما زال – الضامن لاستمرار الكثير من المسلسلات التلفزيونية، لأنه وفر حماية غير عادية لصانع الدراما سمحت له بأن يصنع أعماله كيفما اتفق، ودون خوف من تقلبات السوق وتغير احتياجات ومزاج المستهلكين. وللأسف، هذه الحماية – مثلها مثل أي حماية – قد أدّت إلى إضعاف قدرة صانع الدراما السعودي على المنافسة، والتكيّف، وجعلته هشًا في سوق صعبة ومتوحشة؛ مثل طفل خديج خرج قبل أوانه.

هناك حماية أخرى وفّرتها مهرجانات الأفلام داخل وخارج المملكة، والتي تتسم في غالبها بالطابع الاحتفائي بالأفلام السعودية، تقديرًا – ربما – لظروف الإنتاج وصعوبة صناعة الفيلم في أرضٍ ما زالت حتى سنوات قريبة لا توفر المتطلبات الأساسية لإنتاج فيلم جيد. وسط هذه الأجواء الاحتفائية، والمتعاطفة، والمُجامِلة، والمتواطئة، نشأ صانع الأفلام السعودي وترعرع، حتى أيقن أن الفيلم الذي يصنعه لمهرجان ما، قادرٌ على النجاح تلقائيًا في شباك التذاكر، وهذا وهمٌ كبير.

صنّاع الأفلام السعوديون الذين استهدفوا شباك التذاكر في السنتين الماضيتين، هم نتاج هذه البيئة “الحامية”، سواء في التلفزيون، أو في المهرجانات. وأفلامهم التي قدموها تحمل في جوفها العناصر السلبية لهذه البيئة. أفلام مثل “نجد”، و”123 أكشن”، و”بلال السادس”، و”90 يومًا” صُنعت بذات الروح المُتساهلة التي يتميز بها التلفزيون. أمَّا أفلام “حد الطار”، و”آخر زيارة”، و”أربعون عامًا وليلة” – وإن كانت فنيًا في مستوى أفضل نسبيًا – فإنها هي الأخرى تحضر بالهالة التي اكتسبتها في المهرجانات التي لا تعني بالضرورة أنها مناسبة للطبيعة التجارية لصالات السينما.

تاريخيًا تُعد صالات السينما التجارية منصة “اتصالية” فائقة الحساسية، وميدانًا لاختبار أحدث الاتجاهات التسويقية، ومعرفة “مزاج” الجمهور ومُلاحقته، والتفكير فيما يحتاجه هذا الجمهور حتى قبل أن يُدرك أنه يحتاجه على طريقة ستيف جوبز. ومع ذلك، فلا توجد ضمانات للنجاح في هذه السوق – كما هي طبيعة أي سوق – لذا تعمل كبرى شركات الإنتاج في العالم وفق محدداتٍ صارمة للتقليل من نسبة المخاطرة، أهمها أنها تبحث باستمرار عمّا يُثير ويستفز ويُغري الجمهور في هذه اللحظة الراهنة بالذات، شكلاً وموضوعًا، عبر تناول موضوعات آنية، وجدلية وإشكالية، وأحيانًا صادمة وجريئة، أو عبر عرضها بقوالب بصرية متقدمة تُحقق الدهشة وتُوفر المتعة.

حتى في طريقة بناء الفيلم، توصّلت شركات الإنتاج بعد عقود من التجارب إلى نموذج ناجح للفيلم التجاري، بمواصفات فنية تكاد تكون ثابتة مهما اختلفت فكرة الفيلم، وبزمنٍ لا يتجاوز الساعتين في الغالب، وبوحدات سردية لا تتغير؛ افتتاحيةٌ ثم اشتباك ثم ذروة ثم خاتمة، تأتي جميعها متتالية بميزان زمني وموضوعي دقيق وثابت. هذا النموذج المُجرّب والمُشاهد بوضوح في السينما التجارية العالمية، لا يحتاج من صانع الفيلم السعودي سوى دراسته، والتأمل فيه، وفهمه، ومن ثم محاكاته.

هل هذا يكفي للنجاح أو على الأقل للحد من المخاطر؟ بطبيعة الحال “لا”. وهنا نصل إلى عقبة أخرى تواجه الفيلم السعودي في صالات السينما التجارية، وهي أن العلاقة التعاقدية بين صانع الفيلم السعودي وصالات السينما التجارية، ما زالت علاقة غير طبيعية؛ علاقة فردٍ بمنظومة، حتى وإن كانت – في ظاهرها – تحت مظلة شركة إنتاج مبتدئة. فما يجري بالفعل هو أن صانع الفيلم يذهب بفيلمه الوحيد بنفسه إلى صالة السينما ويُجرّب حظه في العرض، وفي هذا مخاطرة كبيرة.

إن العلاقة الطبيعية لا بدَّ أن تكون في إطار مؤسسي بين شركة توزيع وشبكة صالات السينما، وتحت مظلة شركة إنتاج محترفة تملك خط إنتاج مستمر ومتدفق، وتتعامل مع إنتاجاتها بطريقة المحفظة الاستثمارية، بأن تعمل سنويًا على إنتاج باقة متنوعة من الأفلام، تطرحها في السوق على مدار العام، من أجل توزيع المخاطر على أكثر من فيلم، فإذا نجح أحدها فسيحمل على أكتافه فشل الفيلم الآخر، وهكذا، يكون العمل على أساس سنوي، وتُحسب الأرباح والخسائر على مجموع الأفلام المنتجة في سنة، وليس على فيلم وحدَه.

متى ما أصبح تعامل صناع الأفلام السعودية مع صالات السينما التجارية وفق هذا الإطار المؤسسي، وبهذا المنظور الواسع، والمهني، وقبل ذلك معرفة ودراسة الخصائص الفنية لنموذج الفيلم التجاري الناجح؛ فحينها يمكن للفيلم السعودي أن يأمل في الصمود، ومن ثم المنافسة في هذه السوق الصعبة.

إن الأمر جدي ويحتاج إلى تعامل أكثر جدية، وعندما نقول إن السينما صناعة، فلأنها كذلك بالفعل، وهي تحتاج إلى ذات الجهد الذي يحتاجه أي مُنتَجٍ في أي مجال صناعي آخر، سواء في مراحل إنتاجه، أو تسويقه وتوزيعه. وإذا كانت كُبريات شركات المشروبات الغازية – مثلاً – تدفع مبالغ كبيرة سنويًا على حملاتها التسويقية، فقط لكي يُقرر المُستهلك شراء هذا المشروب تحديدًا أثناء وقوفه أمام رف التبريد في السوبرماركت؛ فإن التأثير على قرار المُستهلك وإجباره على الخروج من بيته والذهاب إلى صالة السينما لرؤية هذا الفيلم تحديدًا، يتطلب جهدًا مُماثلاً، إن لم يكن أكبر في حالة الفيلم السعودي الذي يُعاني أساسًا من اهتزاز المكانة.

في هذه السوق لا تكفي النوايا الحسنة، ولا الرغبات الصادقة. هناك دعم كبير لصناعة الأفلام من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام، وهناك مساحة مُهمة تُمنح للفيلم السعودي في صالات السينما. الدعم موجود ومتوفر في أكثر من اتجاه، وعلى ذلك فإن مسألة بقاء الفيلم السعودي وصموده في شباك التذاكر منوطة بصانع الفيلم وحده، وبمدى إدراكه لحساسية السوق واشتراطاتها. وإذا ما استمر في النظر إلى الصناعة بمنظور الفرد، الهاوي، الهش، البسيط، فإن فيلمه حتمًا لن يعيش أكثر من أسبوع واحد.