حسن داوود

مهيب ذلك المشهد الأول في فيلم The Lion King: على إيقاع موسيقى متصاعدة حتى الذروة، يقف القرد رافعا الشبل سيمبا المولود لتوّه من الأسد موفاسا واللبوة سارابي معلنا إياه ملكا على الغابة. في أسفل الصخرة المتقدمة، المشرفة على الوادي الواسع في الأسفل، تتجمّع الحيوانات على اختلاف فصائلها (على غرار ما قد يظهر في فيلم عن سفينة نوح) مؤيّدة ذلك التتويج، محتفلة بالفرح والرقص، معلنة عن رضاها التام بمليكها الجديد.

يبدأ الفيلم بمشهد الذروة هذا، لكن للحظة، وفي غمرة المهابة الفائضة، لا بد أن يخطر للمتوزعين على مقاعد صالة السينما، المرتدين النظارات الخاصة التي تتيح لهم الرؤية الرباعية الاتجاه (4D)، الذين سبق لهم أن شاهدوا مئات عمليات المطاردة والافتراس عبر الأقنية التلفزيونية الخاصة بحياة الحيوان، لا بد لهم أن يفكّروا، ولو للحظة، أن هذه الحيوانات المبتهجة هي، جميعا، على قائمة الطعام الخاصة بالأسود. لكن ذلك الانتباه سريعا ما تزيله واقعة الحكاية البادئة، والذهول العارم المتأتّي عن المَشاهد التي تقرّبها التقنيات الجديدة إلى حدّ أن الجالس في مقعده يشعر بأنه مُكتنف بهواء الغابة وأصواتها الحية.

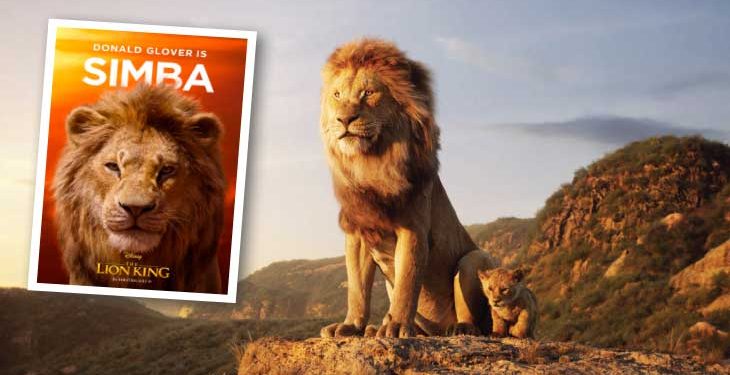

أكثر ما تناوله الإعلام الغربي، والأمريكي خاصة، عن الفيلم هو نجاح تقنياته في تصوير الأسود، وكذلك الحيوانات الأخرى، وكذلك مشاهد الطبيعة، بواسطة الكومبيوتر، الذي يظهرها كاملة الخلقة والحركة، لأول مرة في السينما. تظهر الأسود حقيقية، كأن جيء بها إلى الفيلم بعد تدريب شاق ومضنٍ. التفاصيل الصغيرة شديدة الإتقان هي أيضا، وكذلك تلك الأرض الصخرية المفتّتة، والمطاردات العنيفة الجارية عليها، إلى حدّ أنه بات يمكن للسينما أن تعتبر «أبطالها»، السابقين المصنوعين من لحم النجوم ودمهم، مرحلة من مراحلها الماضية، أو أحد موديلاتها الفائتة. وهذا ما يذكّر بما جرى على لسان الممثلة كاترين هيبورن إزاء جهاز الكومبيوتر الضخم الذي كانت واقفة قبالته، في فيلم يعود إنتاجه إلى الخمسينيات، حيث قالت: لن يطول الزمن حتى يصير الرجال موضة قديمة.

وسريعا ما احتل فيلم «الأسد الملك»، الجديد أو المجدّد، قائمة الأكثر إقبالا من قبل المشاهدين في العالم. في أسبوع عرضه الأول جمعت شبابيك التذاكر، في الولايات المتحدة وحدها، 191.8 مليون دولار، وما يقرب من ضعف هذا المبلغ في دول العالم الأخرى. وفي الإحصاءات التي أجريت مع الخارجين من عروض الفيلم، تبيّن أن 92% أحبوا مشاهدته. هنا في بيروت، أخذ الأولاد يصفّقون في الصالة لحظة انتصر سيمبا على عمّه سكار صاحب المكائد والكذّاب، ثم صفّقوا مرة أخرى معلنين استحسانهم لما شاهدوه عند نهاية الفيلم.

لكن الكبار، الذين جاؤوا متطوعين لمرافقة أبنائهم، لم يظهروا الاستحسان بالقدر نفسه. بدا لهم أن التقنيات الفائقة التطور لم تُظهر إلا ما كان يمكن إظهاره في فيلم أنيمايشن عادي من تلك التي تملأ الأقنية التلفزيونية المخصصة للأطفال. بلغة النقد الشائع كان الفيلم فائق الشكل عاديّ المضمون. ولم يكن هؤلاء الكبار، محتاجين إلى تفكّر كثير كي يعرفوا أن الفيلم بدا في غفلة عن مسائل تتعلق بالانتقال إلى مفاهيم اجتماعية راهنة وبالسجالات الجندرية الجارية. بدا مضمون الفيلم رجعيا، وعنيفا أيضا، في نقله المواجهات الثأرية للبشر إلى حياة الأسود. من ذلك مثلا أن الشبل سيمبا كان قد اعتاد الحياة المسالمة المتناغمة مع الطبيعة، بعد أن أبعده عمّه القاتل صاحب المكائد عن قطيعه. ولما كبر سيمبا بدا كأنه أحدث نقلة ثورية في طبــــائع الأسود، إذ امتنع عن الافتراس بغرض الأكل، وصاحَبَ حيوانات كان يمكن لها أن تكون من بين فرائسه، وصار يغنّي بدل أن يزمجر. لكن الفيلم جعل ذلك مرحلة خاطئة مرّ بها الشبل، ليعيده بعد ذلك إلى طبيعته وفطرته العنيفة.

أما اللبوات، التي ربما زاد عددها عن العشر، فبدت مثل النساء الأرامل الفاقدات الحيلة بعد مقتل موفاسا قائدها، وإبعاد شبله، وليّ العهد، من القطيع. أما في ما خصّ سارابي، زوجة القائد، فأكثر ما تمكنت من فعله هو حفظ شرفها إزاء محاولات سكار المتكررة لإغوائها وجعلها لبوته.

هي سيرة نزاع بشري على النساء والأرض والزعامة إذن، ليس على نحو رمزي، بل بالتوافق مع السرد الواقعي. كل ذلك من أجل الإبقاء على العائلة شكلا مستمرا للاجتماع فيما، بحسب مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في تغطية الفيلم، يتميز مجتمع الأسود بالتشتت، إذ لا يمكث الشبل في نطاق عائلته إلا سنتين يغادر بعدهما إلى غير رجعة. ثم أن دارسي الأسود مثل كرايغ بايكر والمسؤولون عن رعاية الأسود وبينهم راعيهم في حديقة واشنطن، وكذلك الدارس لها في «ناشيونال جيوغرافيك»، كلهم يرون أن الفيلم أولى القيادة للأسد فيما اللبوة هي التي تدير شؤون العائلة وتتخذ قراراتها. وليضَف إلى ذلك أن التسلسل الأسري غير معروف بين تلك العائلات، طالما أن اللبوة تلقّت حيوانات منوية من أكثر من مصدر، ولذلك يلاعب الأسد جميع الأشبال لأنه لا يعرف شبله من بينهم.

هكذا هم العلماء، يميلون إلى ضبط الأمور وتقييدها، حتى الأصغر شأنا بينها، كذاك الذي وجّهه ناقد للنسخة السينمائية الأخيرة من رواية سكوت فيتزجرالد «كاتسبي العظيم»، حيث قال إن النساء في العشرينيات والثلاثينيات لا يلونّ الظفر كله، بل يبقين جزءا منه بلونه الطبيعي، وهذا ما لم ينتبه له، أو يدرسه كفاية مخرج الفيلم.

هو فيلم عن إسباغ مشاعرنا وتقاليدنا الاجتماعية والعاطفية على مجتمع الأسود. هذا الاستبدال ملائم ومثير للعواطف بعد أن باتت حياة البشر معقدة أكثر مما ينبغي لأداء مثل هذه الأدوار. إنها عودة إلى الماضي الذي تشوّش الآن، ولا بأس بأن يحمله الأسود هذه المرة.

المصدر: القدس العربي